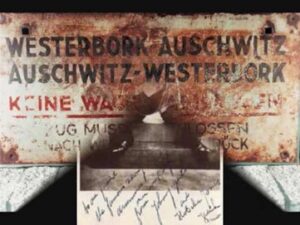

Petro Mischtschuk wurde am 10. Juli 1926 in Kysylyn in der damaligen Sowjetunion geboren, im heutigen Westen der Ukraine. Als Jugendlicher geriet er in die Mühlen der nationalsozialistischen Besatzungspolitik: 1942, mit gerade einmal 14 Jahren, wurde er im Wald als mutmaßlicher Partisan aufgegriffen. Es folgte die Deportation – zunächst in ein Ghetto, später nach Auschwitz.

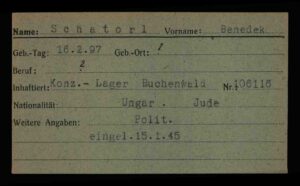

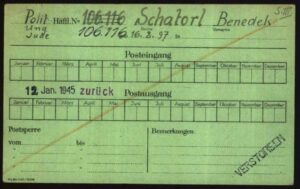

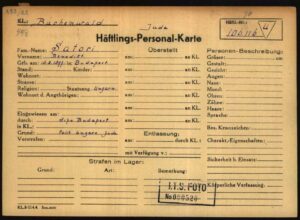

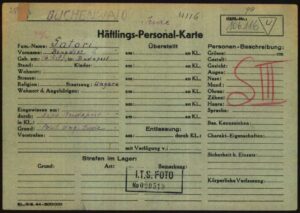

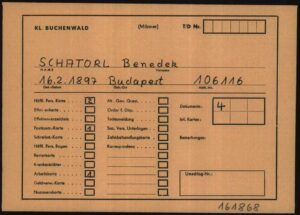

Von dort verschleppte man ihn weiter in verschiedene Lager, darunter nach Berlin und in die Nähe von Magdeburg. Am 9. März 1944 wurde er als Zwangsarbeiter ins Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Dort erhielt er die Häftlingsnummer 105105 und wurde bald darauf in das berüchtigte Außenlager Ohrdruf (S III) überstellt.

In Ohrdruf war Petro Mischtschuk unvorstellbarem Leid ausgesetzt. Er wurde zur Zwangsarbeit gezwungen – etwa beim Verlegen von kilometerlangem Stacheldraht oder beim Schleppen schwerer Felsbrocken für den Stollenbau im Jonastal. Die tägliche Nahrung bestand aus Spinatwasser und Steckrüben. Er musste tote Mitgefangene in Baracken stapeln und wurde Zeuge, wie SS-Männer Goldzähne aus den Mündern Verstorbener brachen.

Anfang April 1945 wurde Petro zusammen mit Tausenden anderer Häftlinge auf einen sogenannten Todesmarsch zurück nach Buchenwald und weiter in Richtung Sachsenhausen geschickt. Unterwegs starben viele an Hunger, Kälte oder durch Erschießungen. Petro überlebte nur durch Zufälle und Not – durch gesammelte Bucheckern und das Mitleid einzelner Dorfbewohner.

Seine Befreiung erfolgte kurz vor Kriegsende. Ursprünglich sollten die Häftlinge an der Küste im Meer getrieben und ertränkt werden – doch amerikanische Truppen griffen rechtzeitig ein. Nach der Befreiung kehrte Petro Mischtschuk zu Fuß in seine Heimat zurück.

Bis heute engagiert er sich als Zeitzeuge. In der Ukraine und in Thüringen, besonders im Raum Gotha und Arnstadt, spricht er über das Geschehene. Er arbeitete mit Gedenkstätten und dem Jonastalverein zusammen und stellte seine Erlebnisse Filmprojekten und Schulklassen zur Verfügung.

Petro Mischtschuk ist einer der letzten bekannten Überlebenden des Lagers Ohrdruf. Seine Stimme ist ein eindringliches Zeugnis für das Leid unzähliger Opfer – und ein Appell an kommende Generationen, sich für Wahrheit, Menschlichkeit und Erinnerung einzusetzen.

Video-Interview: Petro Mischtschuk als Zeitzeuge

- Titel: Zeitzeugengespräch mit Petro Mischtschuk – Erinnerungen an das Lager Ohrdruf

- Länge: 35 Minuten

- Sprachen: Ukrainisch mit deutschen Untertiteln

- Inhalt: Mischtschuk berichtet eindringlich von seiner Deportation, dem Lageralltag in Ohrdruf, den Todesmärschen und seiner Befreiung.

- Herausgeber: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

- YouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=9vurKLiJnyA