Zwischen Ohrdruf und Arnstadt, wo das NS-Außenlager S III unvorstellbares Leid brachte, führt der Pfad des Gedenkens auf die Spuren der Vergangenheit

Pfad des Gedenkens – Ein wachsendes Denkmal gegen das Vergessen

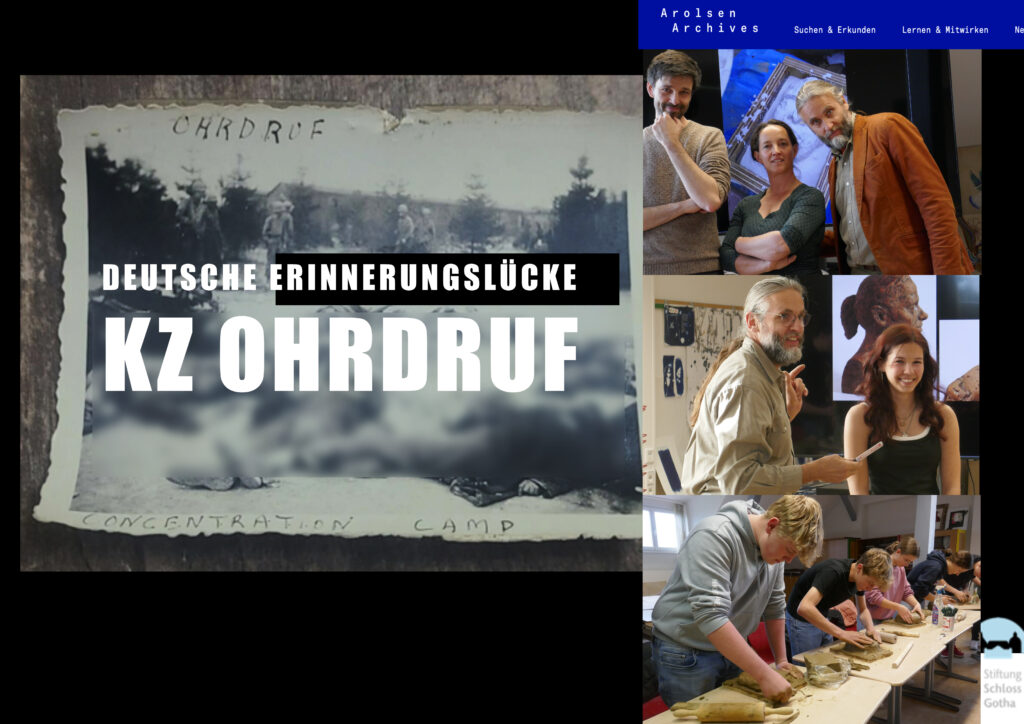

Das Projekt Pfad des Gedenkens ist eine Initiative des Gymnasiums Gleichense, die aus der Zusammenarbeit mit dem Historiker Dr. Christoph Mauny und seinem Forschungsprojekt „Erinnerungslücke KZ Ohrdruf“ sowie den Arolsen Archives hervorgegangen ist. Die Kunstlehrerin Saskia Benger-Neumann und ihre Schülerinnen und Schülern haben sich das Ziel gesetzt, Orte des ehemaligen KZ-Komplexes Ohrdruf – darunter Crawinkel, Jonastal und Espenfeld – wieder sichtbar zu machen und ihrer historischen Bedeutung als Stätten des Leidens und der Unmenschlichkeit bewusst Raum zu geben.

Heute sind diese Orte kaum noch als Orte des Schreckens zu erkennen. Ihre Geschichte ist vielerorts überdeckt, vergessen oder verdrängt. Um dem entgegenzuwirken, haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Gleichense es sich zur Aufgabe gemacht, durch künstlerische Interventionen vor Ort an die ehemaligen Häftlinge zu erinnern – individuell, emotional und greifbar.

Der Pfad des Gedenkens ist ein wachsendes Denkmal: Jedes Jahr gestalten die 9. Klassen neue Beiträge, die sich auf kreative Weise mit den Geschehnissen am jeweiligen Ort auseinandersetzen. Dabei entstehen Kunstwerke, Installationen und Texte, die öffentlich zugänglich sind und zur Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einladen.

Diese Website begleitet das Projekt digital. Sie bietet mobilen Zugang zu historischen Informationen, Hintergründen und biografischen Bezügen zu einzelnen Häftlingen, die exemplarisch genannt werden – in Erinnerung jedoch an alle, die hier gelitten haben, gestorben sind oder überlebt haben.

So entsteht Schritt für Schritt ein Weg, der Vergangenheit nicht nur dokumentiert, sondern erfahrbar macht – getragen von jungen Menschen, die Verantwortung übernehmen für das, was war und was nie wieder sein darf.

Die Schule übernimmt damit aktiv Verantwortung für eine lebendige Erinnerungsarbeit. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Projekts entsteht ein Pfad, der die einzelnen Stationen des früheren KZ-Komplexes verbindet und das Schicksal der Häftlinge im kollektiven Gedächtnis bewahrt. So wird aus einem Ort des Vergessens ein Raum des Gedenkens – gestaltet von jungen Menschen, im Dialog mit der Geschichte.